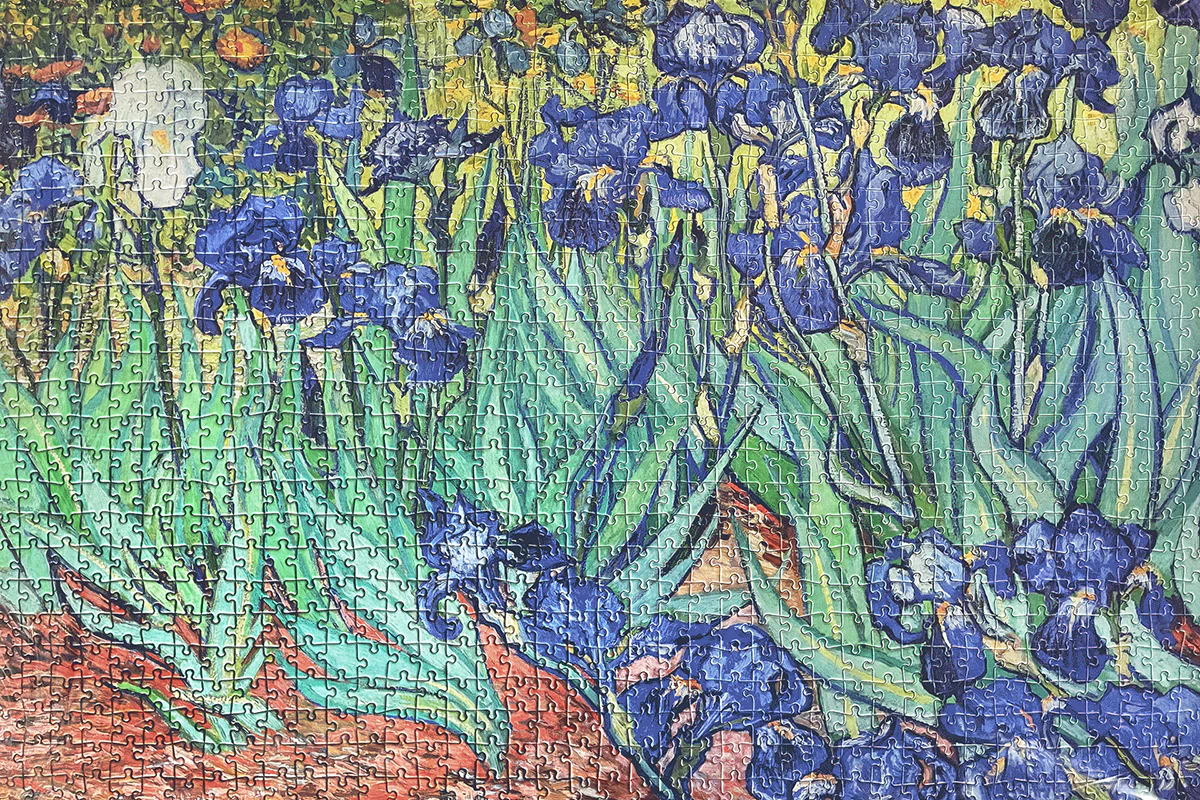

在上一篇〈讓指尖讀光——拼圖與印刷工藝的深度對話〉中,我們從設計端的角度,談及《鳶尾花錫箔畫璀璨拼圖》這件作品如何跳脫傳統拼圖的框架,透過「觸摸光」、「閱讀紋理」的概念,重新定義拼圖的體驗方式。無論是圖像選擇的藝術意涵,或設計理念所傳遞的感知節奏,皆指向一個共同核心——讓視覺與觸覺並置,讓拼圖成為觀者與光影之間的媒介。

而在本篇下集,我們將視角深入至技術執行面,由中茂印刷的技術夥伴們所操刀的分層製程與高階印刷技術,如何一步步將「光的邏輯」轉化為紙上可觸可感的結構。從數位解構、鋼版蝕刻、鋁箔選材,到FM網點與HUV油墨的精密應用,這不只是印刷工程的展示,更是一場以材料與工藝語言,重新構築感官體驗的過程。

接下來,讓我們一起走入這場結合科技與詩意的深層閱讀旅程,細看這件作品如何以技術成就感知,以紙張承載光。

不只是複製畫面,而是重構光的邏輯

我們所提出的設計概念——讓拼圖成為一種光影與觸感的動態對話——並非一開始就能對應到具體材料與技術選擇。實際上,每一道紋理、每一層光澤,背後都經歷了無數次模擬與試驗,才能從設計草圖中提煉出可執行的技術語言。

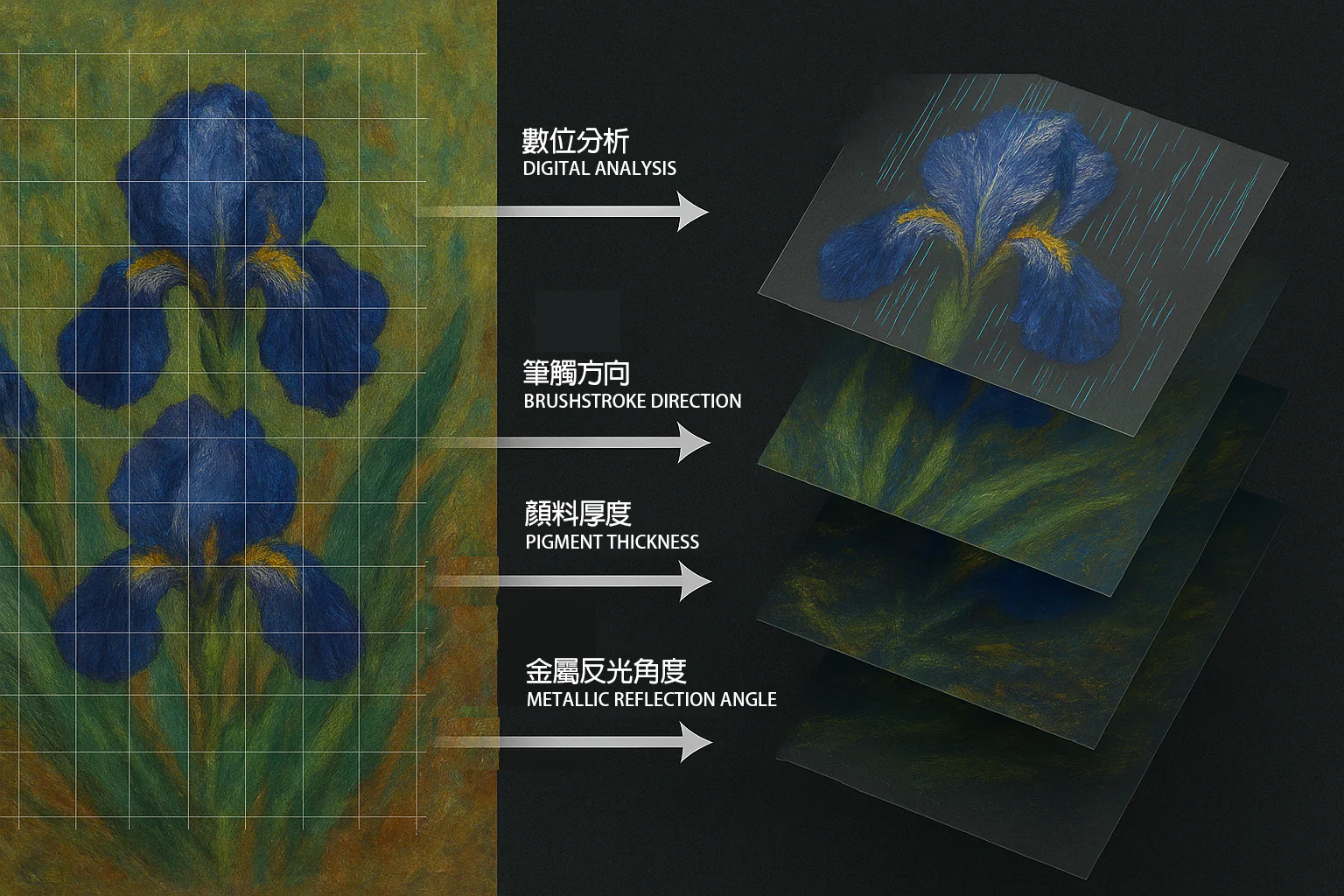

不同於一般圖像再製僅追求色彩還原,我們與中茂團隊選擇以數位分色與光影解構的方式重新演譯作品。透過高階影像演算,將原畫的筆觸方向、顏料堆疊與光線反射拆解為具輸出性的分層資料,轉化為紙上的立體結構。

透過高階的影像分色系統,原畫的顏料堆疊、光線反射、甚至局部細節中的微光變化,皆被解構為具備輸出性的數據。這些資料不是平面的,而是具層次的資訊圖層,最終以實體結構形式重現於拼圖表面。

將視覺資訊雕進紙上:從蝕刻到壓紋

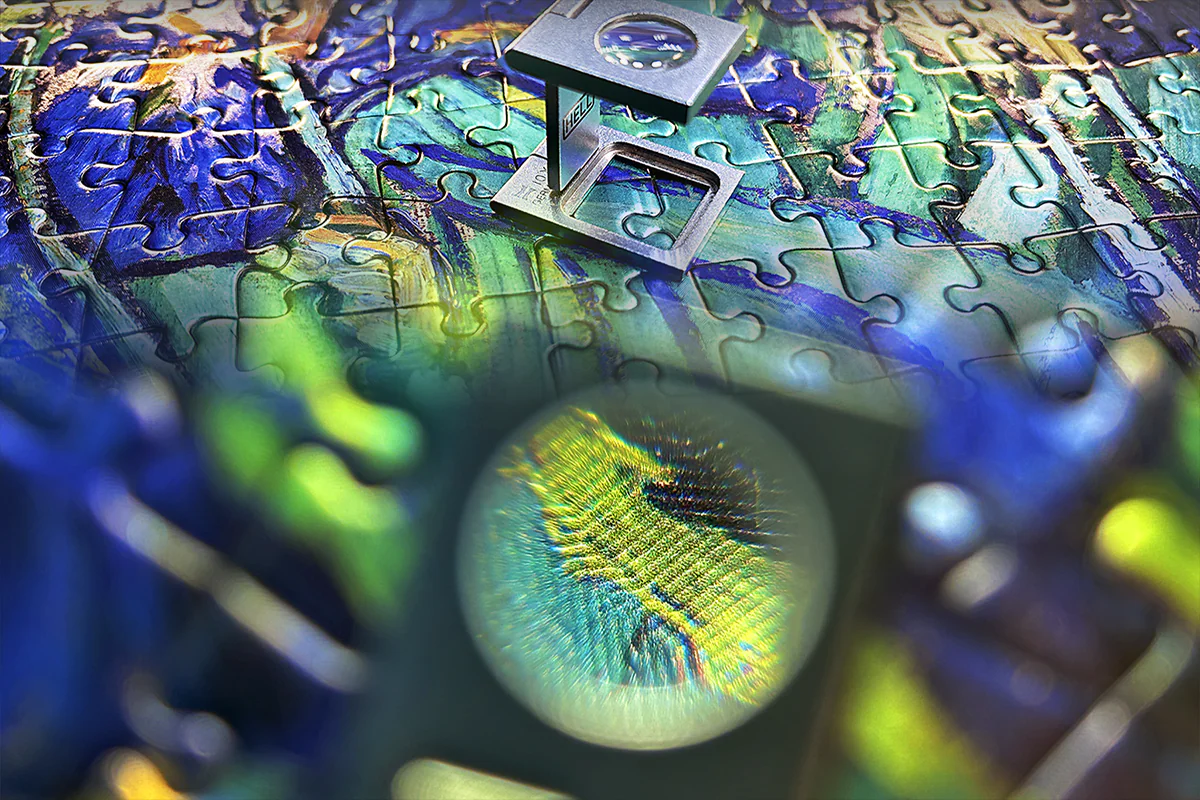

關鍵技術之一,是透過鋼版蝕刻方式,在模具上製造出極細緻的光影紋理。這些紋理並非肉眼可見的裝飾線條,而是如髮絲般精微的物理高低差,經由壓印轉移至拼圖表面,形成能夠反射光線的微型地形。當拼圖在不同角度下觀看時,表面的反光效果會隨之變化,產生如畫面在呼吸般的動態光澤。

這些結構性的壓紋,賦予每一塊拼圖前所未有的表面張力與視覺深度。它們不僅改變了光線的反射路徑,也讓每一塊拼圖成為一個獨立的「光片段」,等待被拼湊成完整的光場風景。

技術深度,成就感知厚度:從數位解構到實體重建

本作之所以能創造豐富而細膩的感官層次,來自一套高度整合的印刷工程與材料系統。其核心為一種精密的「分層再製」思維:非單純複製,而是以材料語言重構光影本質。

1.數位分析 × 光影解構

中茂以高解析掃描與影像分色演算技術,將原畫筆觸方向、顏料堆疊厚度與金屬反光角度等資訊,解構為可轉譯的數位圖層。這不只是色彩處理,而是一場關於「光線行為」的結構分析。

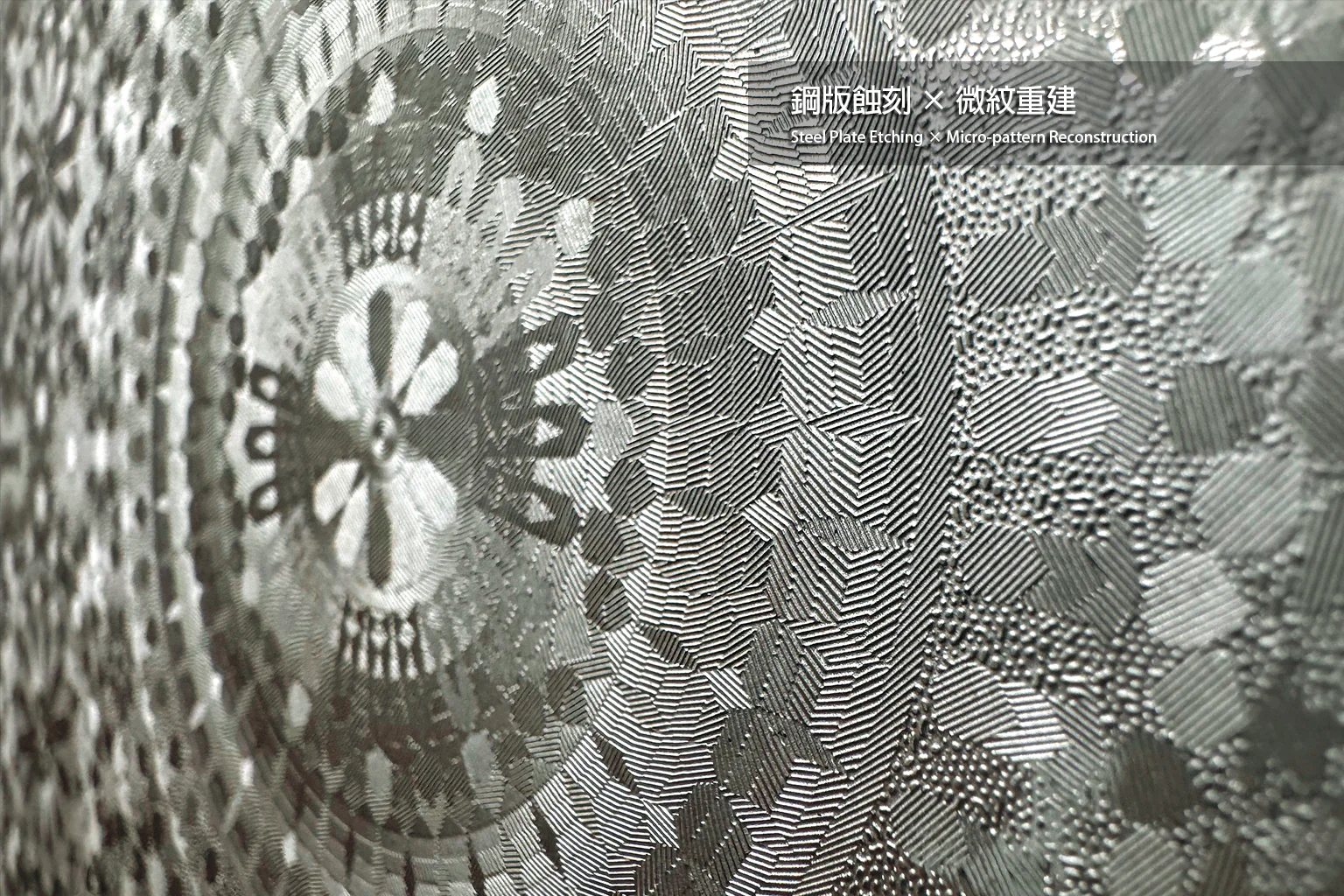

2.鋼版蝕刻 × 微紋重建

上述光學數據進一步轉化為雕刻資訊,透過鋼版蝕刻技術,在金屬模具上生成細若髮絲的光影紋理。這些紋理經由壓印轉移至拼圖表面,成為實體化的光學結構。當觀者轉動拼圖,這些紋理將改變光的反射路徑,形成流動、跳動與隱現的效果,彷彿畫作本身擁有呼吸節奏。

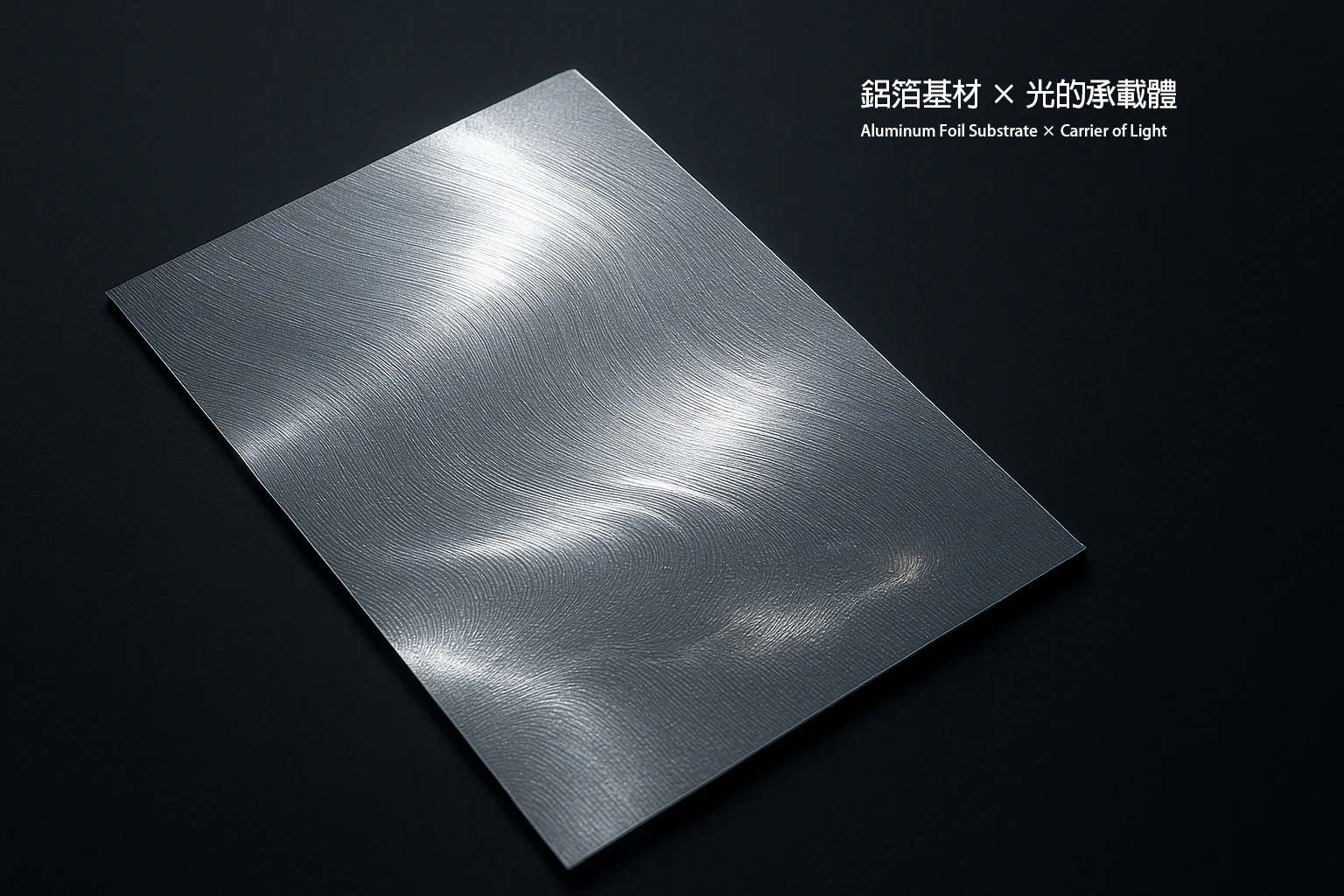

3.鋁箔基材 × 光的承載體

作品基底採用結構穩定的白卡紙,表面覆以電鍍鋁箔。鋁箔不僅強化反射性,更像為整體畫面鋪設一層「光的舞台幕布」,使微小壓紋得以精準呈現。每一束光的折射與漫射,皆有跡可循。

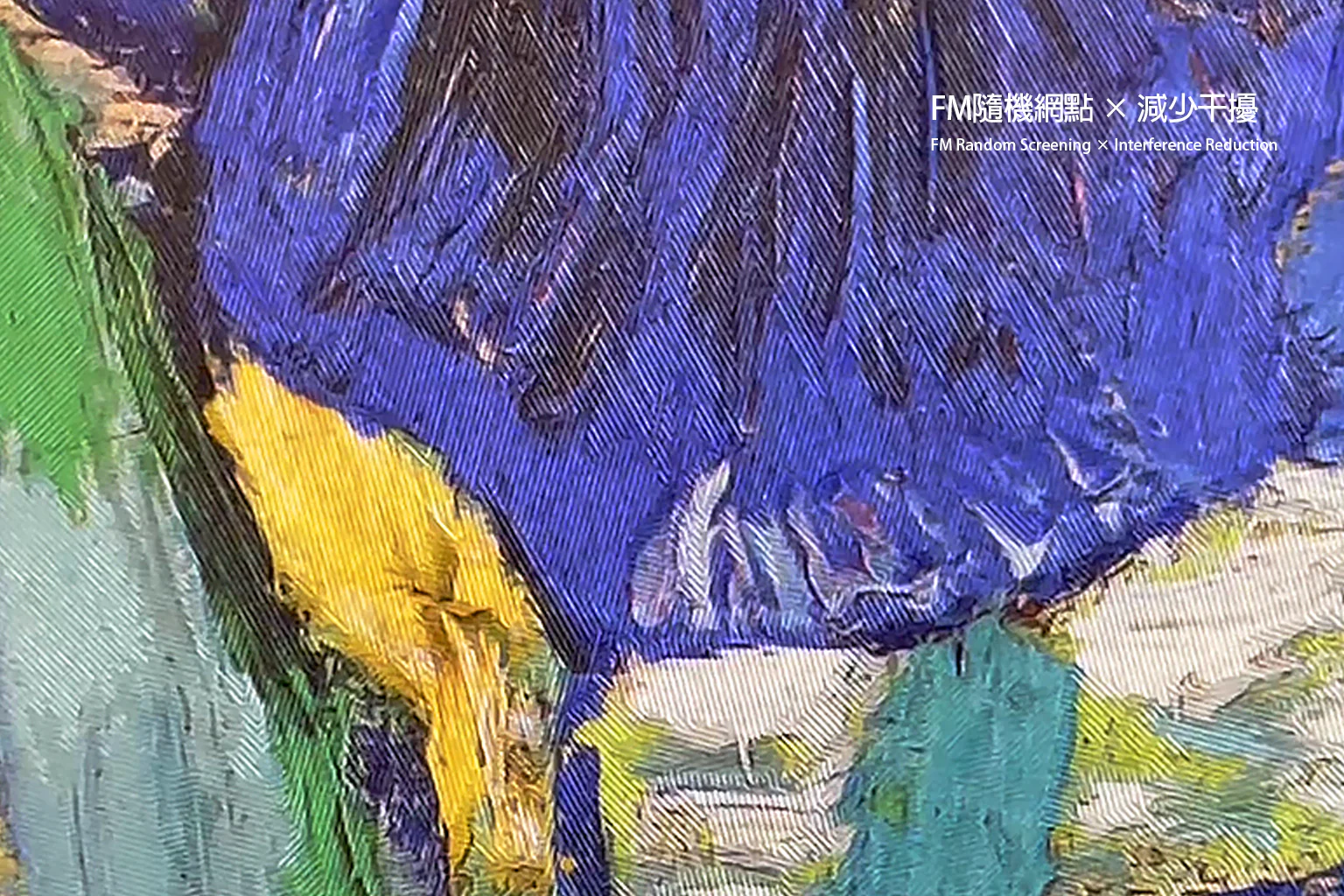

4.FM隨機網點 × 減少干擾

傳統印刷常因規律網點排列產生「網花」干擾,我們在技術端採用 FM(Frequency Modulated)隨機網點技術,讓墨點以非規則、極細分布方式呈現,避免壓紋紋理與色彩網點產生交錯干擾,進一步提升圖像細節與整體通透感。

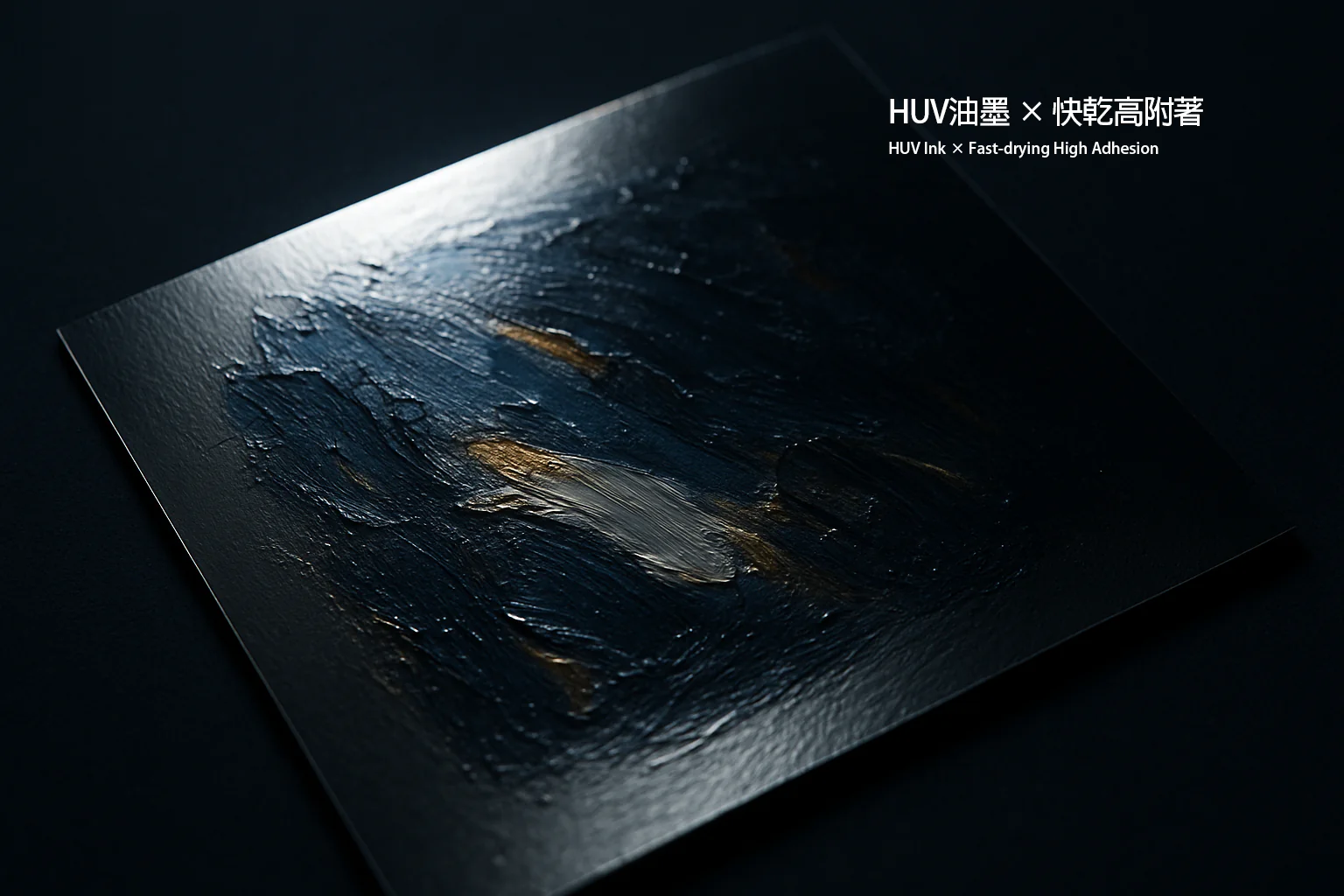

5.HUV油墨 × 快乾高附著

在高反光的鋁箔基底上印刷,傳統油墨容易出現附著不良、乾燥緩慢或色彩暗淡等問題。為克服這些挑戰,作品使用 HUV(High-UV)固化油墨,其具備高飽和、瞬間乾燥與耐刮特性,能精準還原畫面色階與層次。

體驗轉向:從觀看圖像到感知光的存在

這一整套嚴謹的工藝流程,最終的目的並非只是「印出一幅圖」,而是建立一種新的觀看與感知模式。

在實際拼圖過程中,觀者需依賴的不只是視覺圖像,更包括光線的閃爍、指尖感受到的高低紋理,乃至特定角度下才會出現的隱藏線條。每一塊拼圖都像是藏有一段「光的密碼」,需要在轉動、比對與觸摸之間,逐步解鎖。

此過程不僅增加參與感,也引導觀者進入一種近乎冥想的沉浸狀態。這種從視覺轉向感官的參與邏輯,正呼應藝術療癒(Art Therapy)中所強調的「透過創作與感知回歸自我」之概念。

技術之外,文化之中:印刷作為感知的載體

若將這件作品視為設計實踐,其成就不在圖像複製的精度,而在於觀者參與的深度。它讓印刷從被動的資訊複製轉化為主動的感知介面,進一步模糊藝術與工藝、觀者與作品之間的界線。

在這裡,印刷不再僅是視覺呈現的手段,而是一種文化角色的承載者。它讓紙成為能夠承載感知、召喚情緒的媒介。這是對傳統印刷價值的一種現代詮釋,也可能成為未來感官設計的重要方向。

結語

《鳶尾花錫箔畫璀璨拼圖》的動人之處,不僅在於其圖像細節的美麗,而是在於觀者透過一塊塊拼圖,重新學習「以手指閱讀光」、「以光理解時間」的過程。

這樣的體驗讓我們重新認識印刷的可能性:它不只是傳遞視覺內容的工具,更是觸發情感、召喚感知的場域建構者。未來的印刷,不必侷限於紙上畫面,它可以是光的編碼、觸感的語言,也可以是設計與感知之間的橋樑。

若您對這類結合印刷工藝與感官設計的作品有興趣,或希望進一步了解其在藝術商品化、體驗設計或教育場域的應用潛力,歡迎與我們聯繫。讓我們一起探索,紙的未來,是否能不只是平面,而是感知的容器。