在資訊爆炸、圖文氾濫的今日社會,我們早已習慣於各類知識唾手可得的便利。然而這種普及化的背後,實際上建基於一項深遠且革命性的技術──印刷術。印刷不只是複製文字與圖像的工具,它更是一股推動文明進化、社會開放與思想傳播的重要力量。

從將古老經典一頁頁雕刻於石版的工匠,到現今以幾秒內輸出數百張個性化彩色印品的數位列印設備,人類對印刷技術的依賴與期待,始終未曾間斷。

在我們深入現代印刷的各種技術細節、應用場景與未來趨勢之前,回顧這項技術的歷史演進脈絡,有助於我們理解它如何影響人類文明的傳播模式、學術發展與文化結構。

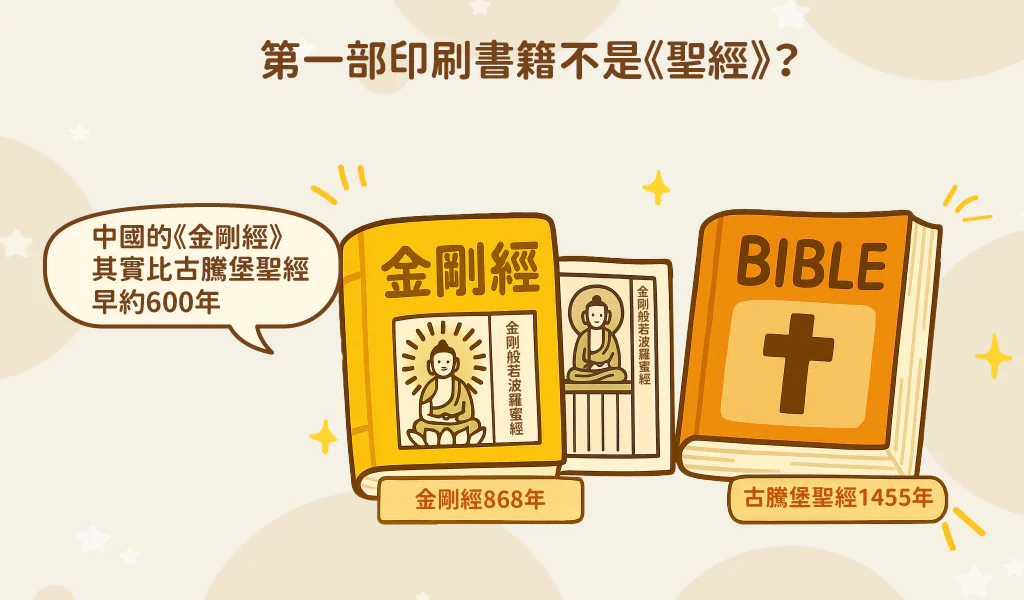

許多人提到印刷術,腦中浮現的可能是西方的古騰堡、拉丁字母與《聖經》的鉛字印刷,但其實印刷的源頭早已在東方萌芽,並且經歷數百年的成熟發展。這段橫跨東西方、穿越千年的技術史,構築了人類傳播知識與保存文化的基礎,改變了整個世界的思考方式。

中國雕版印刷:東方文明的靜默先聲

若將歷史的光譜拉長至公元前後,東方世界其實早在千年前便開啟了印刷的文明篇章。中國是世界上最早發展出成熟印刷技術的國度,其代表性的成就,正體現在唐代咸通九年(公元868年)問世的《金剛經》上。這本以木刻雕版完成的佛教經典,被認為是現存世界上最早、且有明確年代記錄的印刷書籍。

雕版印刷的原理,在今日看來或許簡單,卻極具挑戰與藝術性。工匠會將整頁反向的文字與圖像雕刻在木板上,形成陽文突起,接著塗墨、覆紙,並以拓印或施壓方式將墨跡轉印於紙張上。這種「一版一頁」的方式雖然耗時費工,但能確保每一張成品的品質穩定與細節精緻,展現出東方工藝文化中對對稱、細膩與準確的執著精神。

雕版印刷的流行,讓中國在唐宋以後能夠大量印製佛教經文、儒家經典、醫藥書籍與歷史文獻,不僅保留了龐大的文化資產,也促進了知識的區域性流通與傳承。

北宋的畢昇於11世紀發明了膠泥活字,是人類歷史上最早記錄的活字印刷實驗。雖因材質限制、漢字數量龐大等因素未能普及,但其概念卻為日後活字印刷的發展提供了先行雛形。從雕版到活字,東方世界早已完成一條完整且值得驕傲的技術演進路徑,為全人類的印刷文明奠定了厚實的基礎。

西方的躍進:古騰堡與活字印刷的革新

約翰尼斯•古騰堡(Johannes Gutenberg)在十五世紀中葉所帶來的印刷革新,雖非世界最早,卻因其金屬活字模具與系統化排版印刷流程的誕生,而對整個歐洲社會產生了不可逆的深遠影響。

古騰堡所發明的金屬活字技術,包括使用鉛、錫與銻的合金,鑄造出可拆卸、重複使用的字母模具。這些模具可以積木般排列成頁,印刷後拆解重組,應用於其他出版品上,這不僅大幅降低了生產成本,也讓排版與內容編輯變得前所未有的高效與靈活。

相比中國雕版印刷一次只能複製固定內容,且製版繁瑣,古騰堡的技術解放了印刷的效率與彈性,也開啟了西方「出版業」的雛型。他印製的《聖經》不僅代表著技術的勝利,更象徵著知識不再只侷限於神職與貴族,而能大規模地觸及市井與民間。

這場印刷技術的革新對社會各層面產生了深遠影響

- 知識大爆炸

印刷品的生產與傳播速度突破舊有手抄體制,讓科學、文學與哲學能在歐洲迅速流動。 - 文藝復興助力

古典文獻與人文思想能廣泛流通,對理性思考與藝術創作產生推波助瀾之效。 - 宗教改革推進器

馬丁•路德的宗教思想之所以能迅速蔓延,印刷術是不可或缺的媒介橋梁。 - 出版體系成形

活字印刷催生了出版商、印刷廠與書店的職能分化,建立起現代出版產業的初步雛形。

古騰堡的貢獻,不僅在於技術創新,更在於他改變了整個社會閱讀與思考的方式,讓知識與權力的分配進入前所未有的民主化階段。

結語

從《金剛經》的精雕細刻,到古騰堡的金屬活字排版,再到今日融合AI、大數據與自動化的智能印刷系統,印刷技術的每一次進化,皆映照著人類文明對知識、效率與連結的追求。

今日的印刷產業,已不再只是紙上文字的傳遞工具,而是一個融合藝術設計、材料科學、數據運算與環保理念的跨領域創新體系。從可變資料印刷(VDP)、AR互動印刷,到導電油墨與感溫變色技術的應用,印刷已進入一個高度個人化、體驗化與智慧化的嶄新階段。

對於每一位從事設計、出版、製造或教育的工作者而言,理解印刷的歷史演進,不僅是對技術的尊重,更是洞察未來創新潛力的基石