在印刷流程中,從油墨乾燥到紙張選擇,每一個微小環節都牽動著成品的品質與視覺感受。許多剛入行的新手設計師或業務夥伴,常會疑惑:「印完不能馬上堆疊嗎?」、「紙越白越好嗎?」這些問題其實牽涉到印刷技術與材料的物理、化學基礎。本文將帶你深入認識兩個容易被忽略但至關重要的細節——油墨乾燥的本質與紙張白度的判讀。

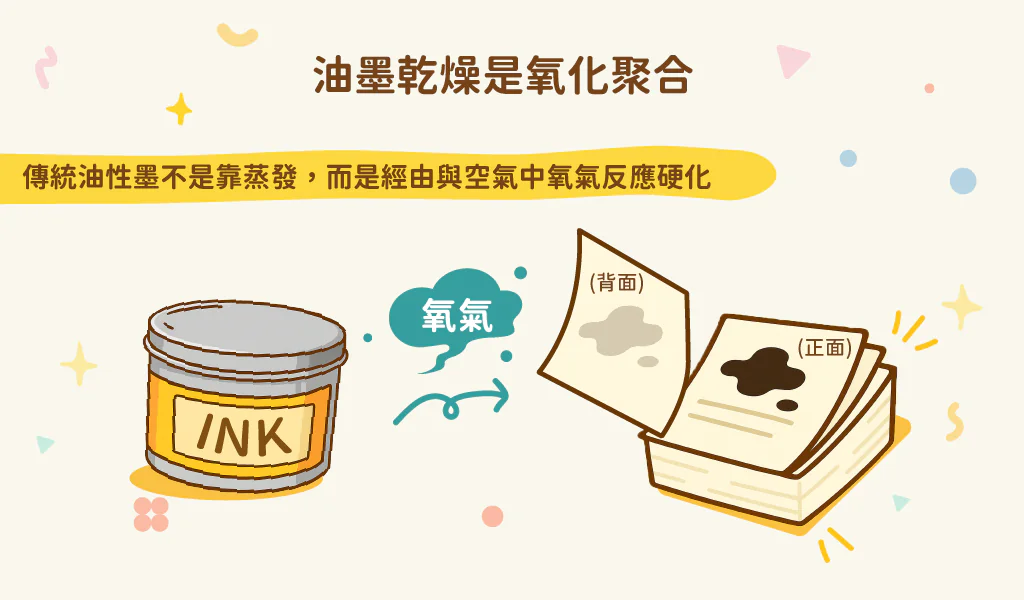

油墨乾燥的真正原理:不是蒸發,而是氧化聚合

許多人以為油性油墨乾燥靠的是像水分蒸發那樣「自然變乾」,但實際上,傳統油性印刷墨(如平版印刷常用油墨)主要是透過氧化聚合反應來達成乾燥目的。

油墨中的樹脂與乾燥劑(又稱催乾劑)在與空氣中的氧氣接觸後,會發生聚合反應,逐漸形成堅固的薄膜,這就是墨層「變乾」的過程。這種反應通常需要數小時甚至更久,視油墨種類、上墨厚度、環境溫溼度與紙張吸收性而定。

實務上的關鍵影響:

- 不可立即堆疊印品

剛印好的紙張若堆疊過快,油墨尚未完成聚合,就容易導致「背印」(set-off),造成背面沾墨,影響品質。 - 應用建議

大批印刷後建議使用隔紙,或使用抗背印噴粉(anti-set-off spray),同時確保良好通風以加快乾燥。

紙張「白度」不等於「亮度」:別讓眼睛累壞了

在紙張選擇上,很多人誤以為「越白越好」,但實際上,紙張的「白度」與「亮度」是兩個不同的概念,尤其在設計印刷品如書籍、目錄、型錄等時,過度追求高白度,反而可能導致閱讀疲勞。

- 白度(Whiteness)

白度主要衡量紙張對藍光的反射能力。為了讓紙張看起來更「白」,許多紙漿在製程中會添加螢光增白劑(Optical Brightening Agents, OBAs)。這些增白劑能吸收人眼不可見的紫外線,並發出藍光,透過光學錯覺抵消紙漿中天然存在的微黃色調,使紙張在視覺上呈現出更潔白、更明亮的感受。因此,高白度的紙張通常能讓印刷色彩顯得更鮮豔、更具活力。 - 亮度(Brightness)

亮度則是衡量紙張對全光譜(所有可見光波長) 的反射能力。它代表了紙張能反射光線的總量。亮度值越高,表示紙張反射的光線越多,視覺上就會越顯明亮。

值得注意的是,過度追求高白度的紙張,尤其是在長時間閱讀的應用上,反而可能造成反效果。由於螢光增白劑的作用,過於「潔白」甚至帶有輕微藍光的紙張,在某些光源下可能會顯得過於刺眼,增加眼睛的負擔,進而導致視覺疲勞。這就是為什麼許多書籍、教科書或高品質的閱讀用紙,會刻意選擇白度適中、光澤度較低(如道林紙或模造紙)的紙張,以提供更舒適、溫和的閱讀體驗,而非一味追求極致的「白」。理解白度與亮度的區別,能幫助設計師和採購人員更精準地選擇適合不同用途、兼顧美觀與實用性的紙張。

結論

油墨與紙張看似只是印刷流程中的配角,實則決定了印刷品的成品品質與使用體驗。

油墨乾燥需靠氧化聚合、非即時可見;紙張的白度與亮度也不可混為一談。

唯有深入理解這些細節,設計師與印刷從業人員才能做出正確選擇,讓創意透過印刷真正完美落地。

若你是設計師、印刷採購者或品牌負責人,下次在檢視打樣或選紙時,別忘了這些專業背後的小科學。