前言|那一次,我們讓靜止的畫面『動』了起來

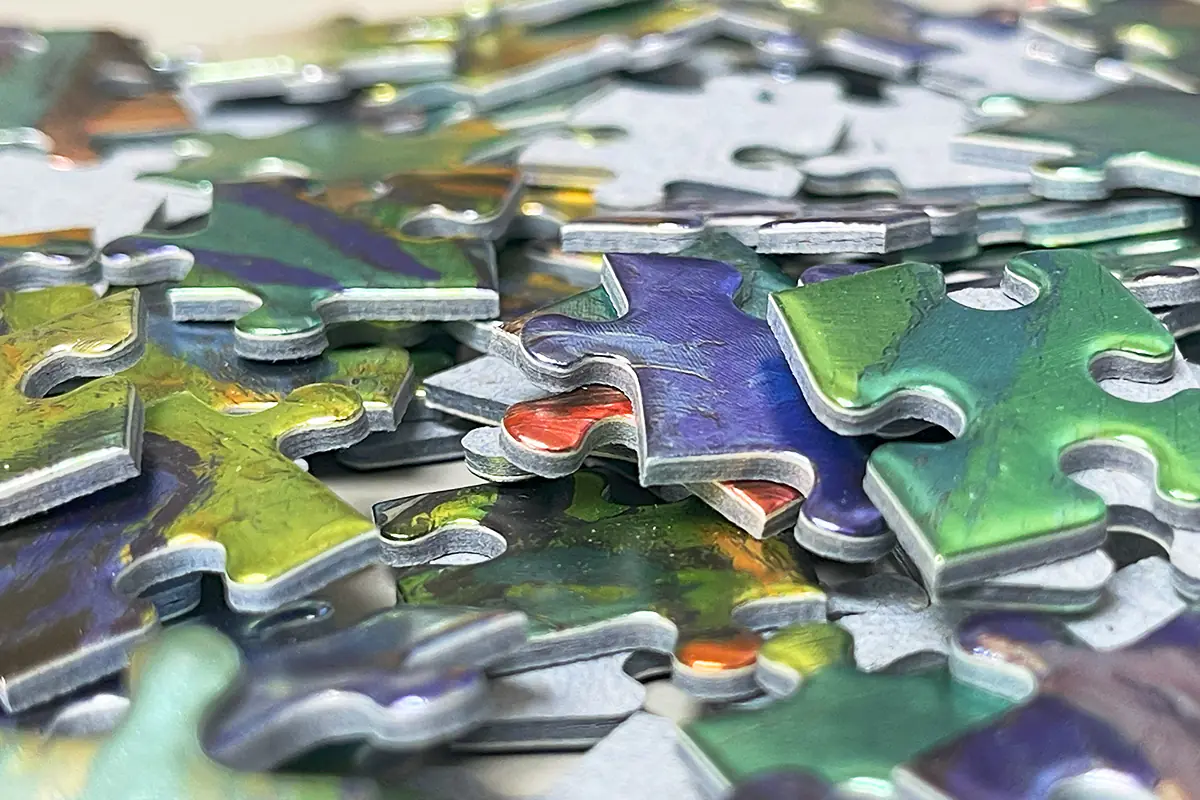

幾年前,我們在開發一款拼圖產品時,出現了讓客戶驚喜不已的畫面:當拼圖圖樣在燈光下略微轉動,原本靜止的畫面竟像是活了過來─光影沿著線條游走,閃爍流動,讓人目不轉睛。

那不是動畫,也不是 3D,而是一層經過精密設計的金屬箔,透過角度控制與材料反射,在光線照射下呈現出的動態視覺效果。這項工藝後來被我們命名為「金縷銀絲」,一種讓光線參與設計、與材質共舞的視覺語言。

在設計的世界裡,光影從來都不只是背景。它參與畫面的節奏、影響情緒、決定視線的走向。從中世紀錫箔畫匠人對光的敬畏與掌握,到今日以演算法規劃線條與反射角度的光影設計,金屬光澤的運用早已不只是裝飾,而是一種能被建構、操控、傳達情緒的語言。

本文將帶您深入探索「金縷銀絲工藝」背後的歷史脈絡與材料邏輯,從古老神聖的光影技法,走入當代圖像控制與設計策略的應用現場。

一、從神聖光影到工藝語言:錫箔畫的前世今生

中世紀的歐洲,光是一種神聖的象徵。錫箔畫(Tin Foil Art)便是那個時代匠人們捕捉神性的一種方式。藝術家會將金屬箔壓印於木板、畫布或玻璃上,再繪製聖像,利用高反光區域(如光環、背光、聖袍)刻意強化視覺焦點,在燭光下閃耀出一種超越現實的光澤,創造出『神的臨在感』。

不只是歐洲,在美國19世紀的民間藝術中,也出現了類似風格的金鏤畫(Tinsel Painting)。例如 *Wreath of Flowers with Silhouettes of Man and Woman*,便以錫箔與玻璃交疊出立體光澤效果,是家庭與紀念畫常見的形式。

除了西方與美國民藝作品,The Met Museum(大都會藝術博物館)在《Regal Repoussé》展覽中,亦呈現非洲阿散蒂族以鍍金、錘印、壓印等技法製作的祭祀器具,展現另一種文化中的『金屬光』與神性的關係。這些作品雖非錫箔畫,但其以光為語言、以工藝引導視覺重心的邏輯,卻與中世紀聖像畫不謀而合。

https://www.metmuseum.org/perspectives/regal-repousse

➡︎延伸閱讀:https://www.metmuseum.org/perspectives/regal-repousse

二、從裝飾效果到可設計語言:金縷銀絲工藝的現代表現

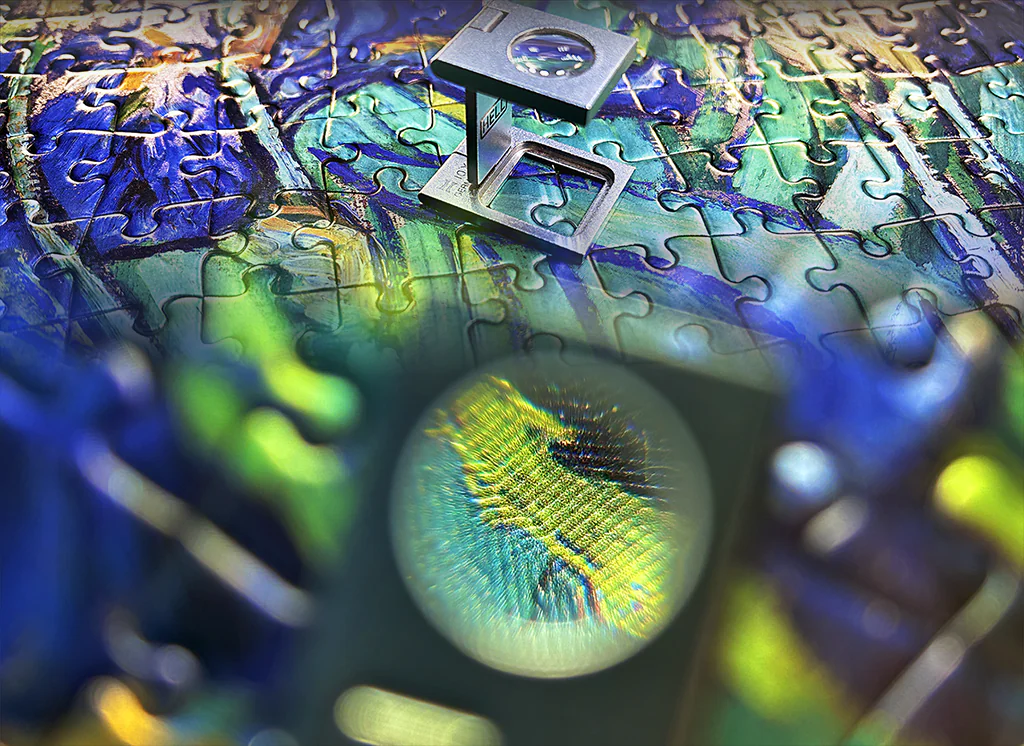

金縷銀絲工藝的誕生,來自於一個設計人的提問:如果光影可以被設計、被預測、被控制,那我們是否能用它來描繪故事?

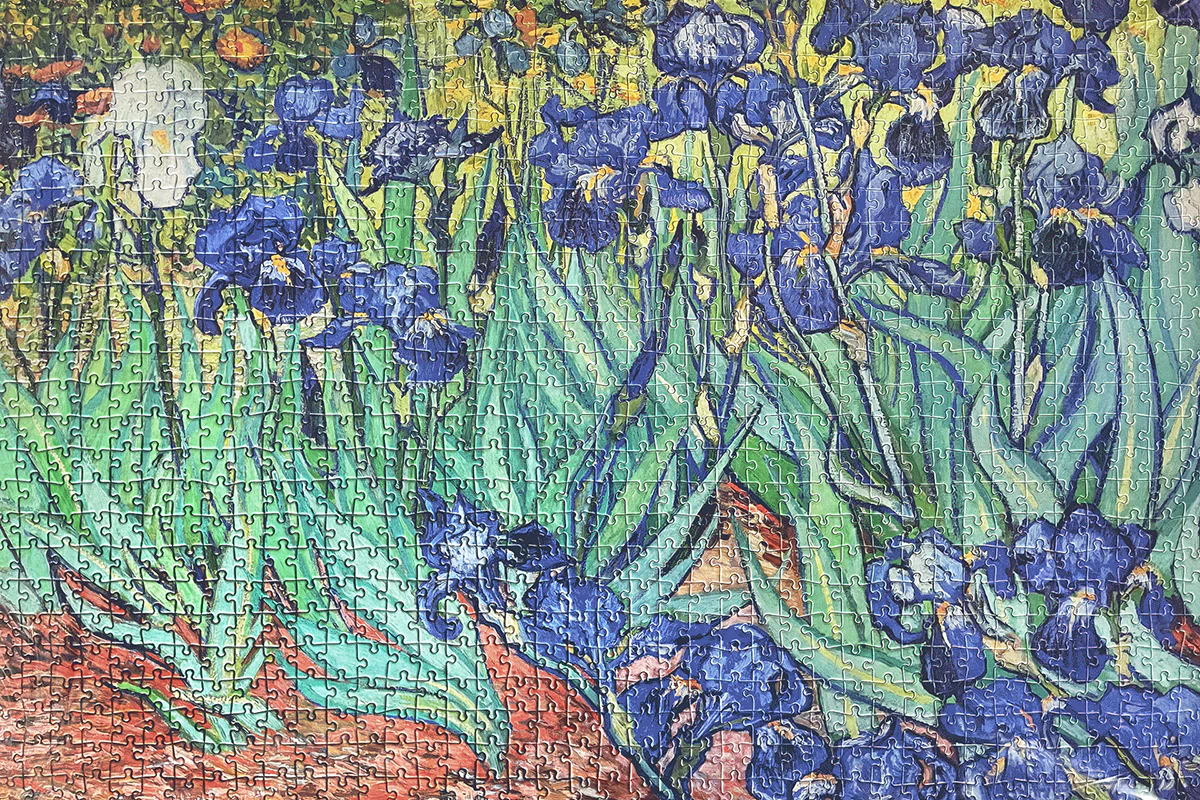

延續對光的執著與控制,我們發展出「金縷銀絲工藝」——一種結合演算法設計、角度編碼與金屬材料特性的視覺設計技術。不同於錫箔畫依賴手工與偶然性,金縷銀絲是可預測、可控制、可複製的設計結構。

- 動態視覺的精算邏輯透過角度微差設計與線條密度規劃,我們將圖像的色彩、明暗與動勢重新編碼,使其能隨觀看角度產生「閃動」、「轉色」、「光蘊」等動態視覺效果。這是光影的計算設計,也是設計人可運用的新語彙。

- 重塑平面的立體結構

藉由金屬材料反射與實體線條結構,我們打造出具備深度感的平面視覺。這不僅模擬立體,而是透過物理光學與視線交互,讓畫面產生浮出紙面的真實錯覺。 - 材料語彙的現代應用

每一道工序,都經過光線模擬測試與人工比對校準,從設計到製程,每一步都承襲中世紀的職人精神,卻以現代科技實現更高的一致性與可複製性。

三、當設計需要光:應用場景與實作經驗

這項技術,我們曾用於一場展覽中,藝術家委託製作限量畫框卡片,在燈光照射下產生神秘的金色軌跡。

這些案例都不是華麗炫技,而是讓光線成為畫面的一部分,甚至成為觀者與設計互動的媒介,近期某些偶像演唱會周邊也開始採用動態金屬視覺技術,例如:

- Blackpink的Born Pink 巡演票卡或週邊常見鏡面與亮銀燙箔材質,在燈光下角度微變時會出現色彩轉換或紋理流動的效果。

- SEVENTEEN 推出的限量T-money 卡(或透明簽名卡片)上,採用高反射印刷與金屬銀層質感,能在角度移動時呼應成員團體配置或 logo 結構。

- 此外,像是Taylor Swift 的全息亮面光卡或簽名收藏卡,也愛用銀箔、金屬油墨與細緻光紋設計,隨光線產生類似金縷銀絲般的視覺效果 。

這些例子讓我們重新思考:「設計人所追求的不只是靜態美感,而是用光與材質創造與粉絲或觀眾間的視覺共鳴與記憶點。」,科技印刷與流行文化之間,是否能創造新的視覺語言與收藏價值?

結語|設計,不只是被看見

從錫箔畫到當代表面結構設計,我們不斷在問自己一件事:我們能否創造出『會動的平面』?

金縷銀絲工藝就是這樣的一項實驗。它不是單一技術,也不是商業亮點,而是一種材料思維與光影邏輯的融合,是一種讓畫面從設計人的手中延伸出去,在觀看者眼前重新被感知的語言。